みなさんにもっと「琵琶湖システム」のことを知ってもらいたい!思わず魅了される滋賀県食材に出会ってもらいたい!

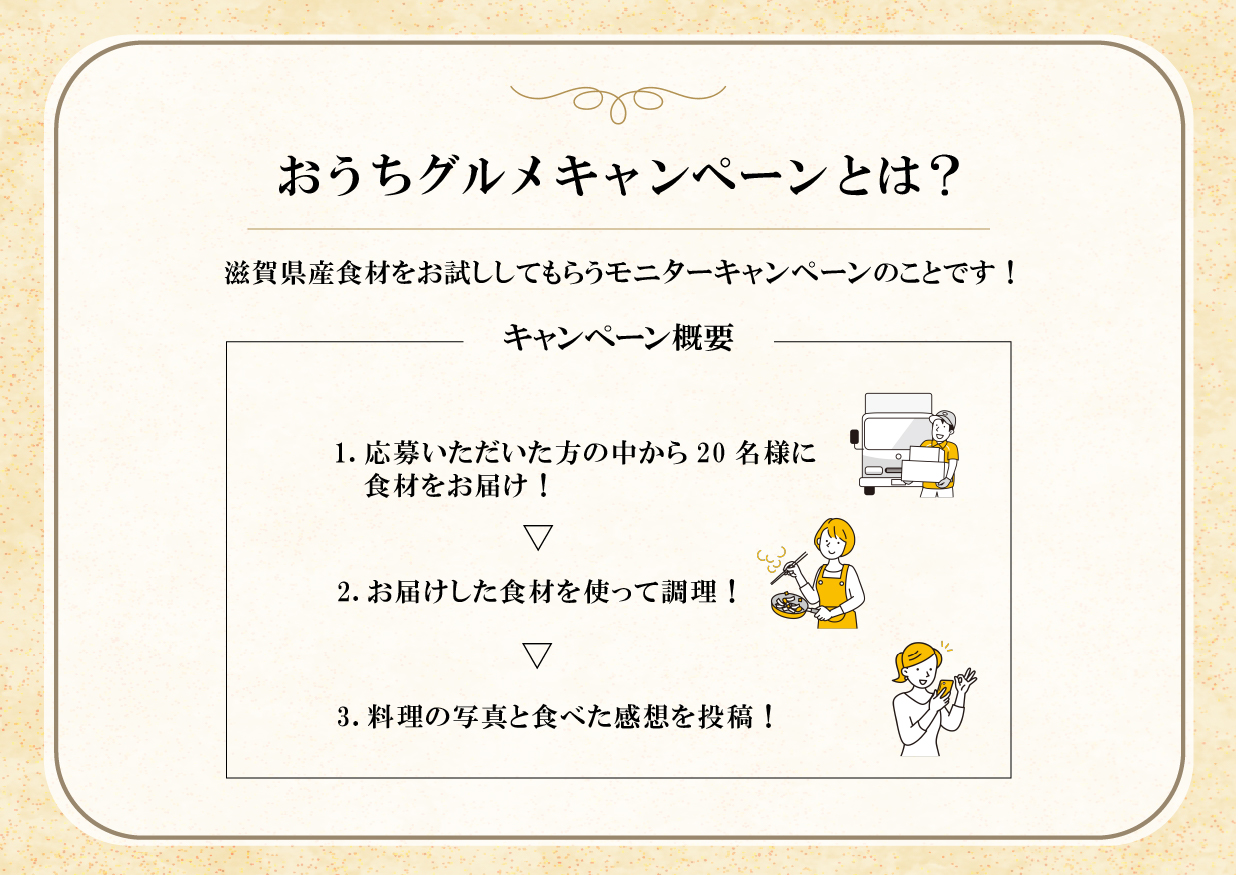

そんな想いからスタートしたモニターキャンペーンですが、今年度は「おうちグルメキャンペーン」と題して年間7回開催します!

記念日すべき第1回の食材は・・・

\\ ビワマス!!//

【“ビワマス”ってどんな食材?】

“ビワマス”は、琵琶湖にしか生息しない特別な魚!

「琵琶湖の宝石」とも呼ばれています✨美しいサーモンピンクの身はやわらかく脂がのってとろける食感が楽しめます😊

お刺身やお寿司はもちろん、塩焼き、煮付け、ムニエルなどさまざまな料理にぴったり!

どんなレシピが届くか、私たちもワクワクしています🎶

みなさまのご応募をお待ちしております!

応募方法や詳しいキャンペーン詳細は下記URLからInstagramの投稿でご確認ください。

⇨こちらからチェック!!

そして!

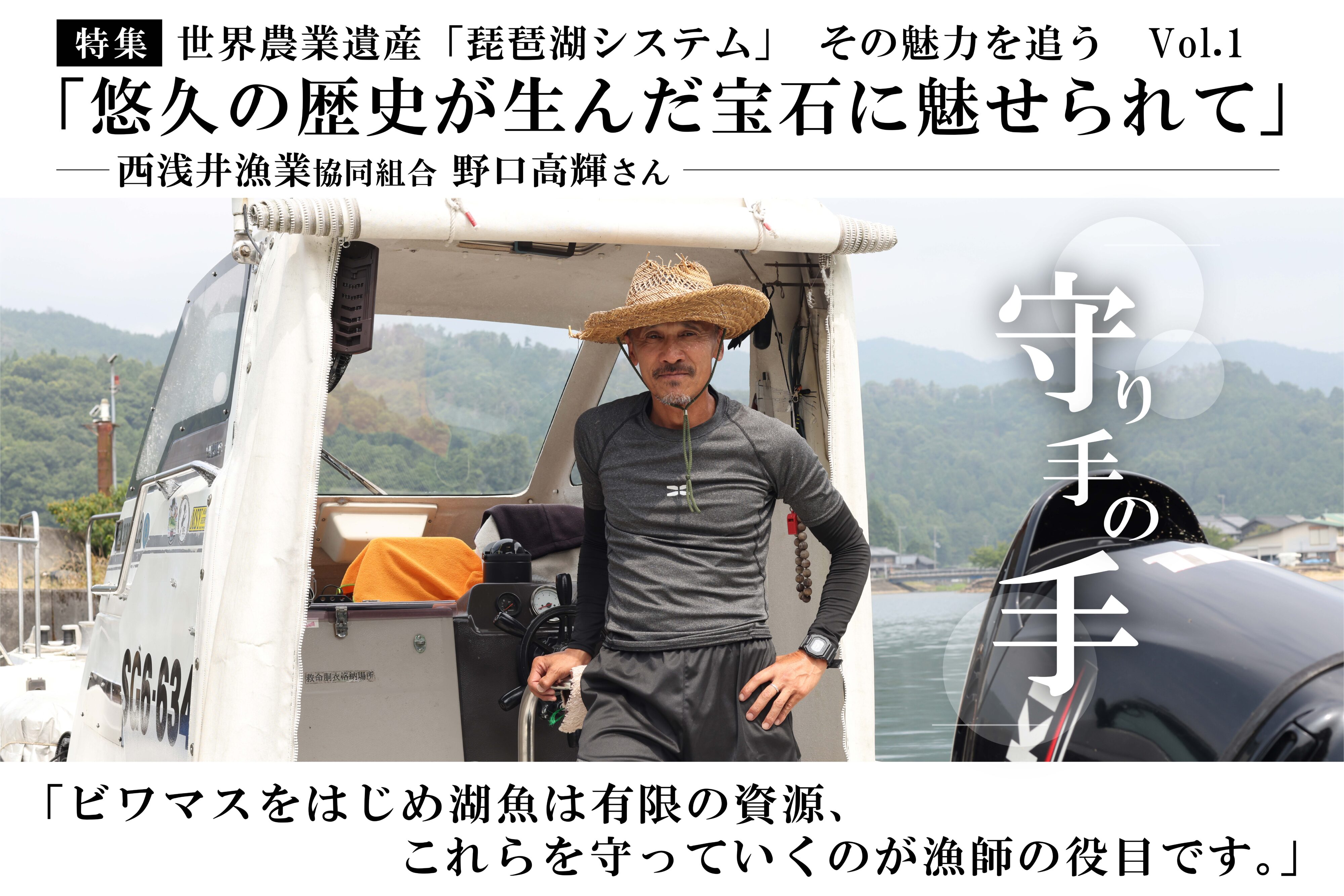

このビワマスの魅力を皆さんにもっと知っていただくために、ビワマス漁を行っている西浅井漁業協同組合の野口高輝さんに取材させていただきました。ビワマスの魅力はもちろん、漁師という道を選ばれた背景や、漁にかける想いまでたっぷり伺っています。

琵琶湖とともに生きる野口さんの物語、ぜひご覧ください。

日本一大きな湖、琵琶湖。多くの恵みを与えてくれる「マザーレイク」は、400万年もの歴史を持つ長寿の湖だ。一般的に湖は数千年~数万年ほどで消滅するといわれており、河川から流入する堆積物で埋め立てられてしまう。琵琶湖は日本最古であり、世界的にも貴重な「古代湖」として知られている。

琵琶湖では、永遠とも思える時間をかけて、この地域特有の多くの「独自」が生まれた。そのひとつが琵琶湖の宝石と称される固有種「ビワマス」だ。ビワマスはサケ科の魚で、学名は「オンコリンカス・ビワエンシス」。ビワマスは他のサケ科の魚と同じように河川で産卵する。秋に産みつけられた卵から孵化したビワマスは、梅雨による河川の増水に合わせて琵琶湖へ下りる。

西浅井漁業協同組合の野口高輝さんは、そんな琵琶湖そのものに魅せられた「独自」の漁師だ。岡山県に生まれ、幼少期からさまざまな釣りを経験してきた。高校生の頃には友人と電車を乗り継ぎ、岡山から琵琶湖まで釣り旅行にやってくるほど釣り好きな少年だった。30歳のとき、「より身近に琵琶湖を感じたい」と思い、家族とともに長浜に移住した。

「こっちに来たときに琵琶湖の漁師になりたいと相談したんですけど、子どもが独立するまで待ってと、妻に反対されまして…」 そんな野口さんが念願の漁師になったのは、お子さんが独り立ちした2021年のこと。

「漁師になると決めたとき、先輩の漁師の方から漁のやり方を教わったり、使わなくなった道具を譲ってもらったりと、多くの方からいろいろなサポートを受けました。」

西浅井に住んで25年。子ども会や自治会の活動にも積極的に関わってきた野口さんだからこそ、地域との繋がりが後押しとなり、夢の一歩を踏み出すことができた。

「ビワマスはサーモンよりうまい。」 野口さんは、主にひき縄漁(トローリング)でビワマスを漁獲している。釣り上げてすぐ生け簀へ移す際に、ビワマスに直接手で触れないように心がけているという。それだけで鮮度が損なわれてしまうほど、ビワマスは繊細な魚だ。

「刺身は当然、焼き魚にしても、フライにしても、とにかくどうやっても美味しい。燻製にすると芳醇な脂の旨みとスモーキーな香りが上品にあいまって、至高の味になります。ちょっと変わったところだと骨酒ですね。ビワマスの骨を炙って熱燗に漬けると、いい香りがたってくるんです。ビワマスは余すことなく楽しめる、まさに琵琶湖の宝石と呼ぶのにふさわしい湖魚です。」 「ビワマス以外にも美味しい魚はありますよ。あまり知られていませんが、ニゴロブナの子まぶしは絶品です。フナの刺身に子(卵)をまぶして食べると、何ともいえない風味があって美味しいんです。臭みは一切ありません。」そのほかにも、イワトコナマズの刺身なども絶品だと言う。琵琶湖を知り尽くした野口さんが語る湖魚料理はどれも滋味深く、食べてみたくなる。

3月から5月にかけて、野口さんは刺網漁でニゴロブナも漁獲している。「刺網にかかった魚が出す気泡で、大漁かどうか分かるんです。気泡が多いと刺網を手繰る手も軽くなる。」魚影を確認するより先に気泡を見ると、漁師としてのやりがいを感じるという。

しかし、今、琵琶湖の漁業は厳しい状況に置かれている。戦後以降、湖岸周辺の開発や富栄養化による赤潮の発生、外来魚の台頭、気候変動による水温の変化など、400万年かけて形成された琵琶湖の生態系は、わずか100年足らずで激変し、在来魚介類が影響を受けている。水質改善や外来魚の駆除といった取り組みの効果もみられるが、昭和30年に1万トンを超えていた漁獲量は、令和5年には652トン(外来魚除く)まで減少している。漁獲量に比例し、昭和50年台初頭では3,800人を超えていた漁業従事者数は、平成30年には836人と、年々減少が続いている。

「湖魚の美味しさを伝えてくれるお店が増えれば、湖魚ファンも増える。一度食べてもらえればファンになってもらえる美味しさがある。需要が増えれば新しい漁師の担い手も増えると思います。ただ、琵琶湖は広いようで狭い。漁師だからといって獲れるだけ獲るのではなく、必要な分だけ獲る。ビワマスをはじめ湖魚は有限の資源、これらを守っていくのが漁師の役目です。」

限りある資源を大切にしながら漁を行う野口さん。悠久の歴史が築いた琵琶湖とそこに住まう生物、そして人との関係。それは唯一無二の文化であり、琵琶湖を愛す人の手で、これからも守り続けなければならない。