第1回「びわます」では200件を超えるご応募をいただきました!ありがとうございました!

「#琵琶湖システムを味わおう」のハッシュタグから、当選された方のアレンジレシピをぜひチェックして調理してみてください。

さて、第2回では、モニター食材として初めての食材が登場です!

第2回の食材は・・・

\\ ぶどう //

今回は、滋賀県竜王町で「環境こだわり農物産」として栽培されている「ぶどう」をお届け♪

「環境こだわりこだわり農物産」とは、琵琶湖や周辺の環境の水質や生態系保全のため、化学合成農薬や化学肥料の使用量を通常の半分以下にして生産されたものです。

環境にやさしく、子どもから大人まで大人気のぶどう。

みなさんが考える「ぶどう」の”おうちグルメ”を教えてください!

※ぶどうの品種は、発送時期に最も食べ頃を迎えるものをお届けいたします。

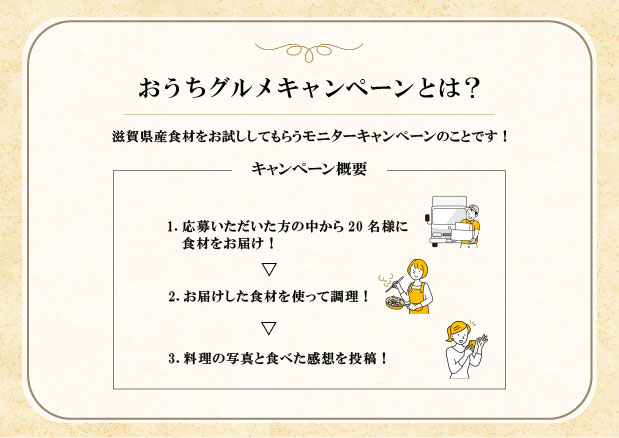

応募方法や詳しいキャンペーンの詳細は下記URLからInstagramの投稿でご確認ください。

⇨こちらからチェック!!

そして!

ぶどうの魅力をより知ってもらうために、「環境こだわり農業」でぶどうを栽培されている株式会社ファームタケヤマの藤原克巳さんに取材させていただきました!

一房一房のぶどうに込められた、藤原さんの信念と19年の歩み。

農業の奥深さをぜひご覧ください。

竜王町では農業用水として琵琶湖の水が使われている。地理に詳しい方なら不思議に思われる方も多いのではないだろうか。竜王町では琵琶湖に面しておらず、町の中心部から琵琶湖まで10km以上離れている。

竜王町が位置する湖東平野は、日野川の恵みを受け、古くから農業が盛んな地域だった。日野川は鈴鹿山脈の一峰・綿向山に発し、琵琶湖に注ぐ一級河川で、いわゆる典型的な天井川を形成している。かつては干ばつと氾濫を繰り返す、災いと恵みをもたらす川だった。

日野川沿岸に安定した農業用水を確保するため、蔵王ダムが建設され、さらに琵琶湖から取水しポンプで送水する施設が設置された。これら大規模な整備により、琵琶湖から離れた地域で琵琶湖の水が農業に利用されている。

竜王町にある株式会社ファームタケヤマは先進的な農業に取り組む会社だ。果樹から稲作まで8品目を栽培している。主にぶどうを担当する藤原克巳さんは、ぶどうに携わって19年のベテランだ。現在、ファームタケヤマでは、14種のぶどうが栽培され、8月上旬から9月下旬までぶどうを楽しむことができる。

東近江市出身の藤原さん。両親は喫茶店を営んでいた。農業を目指したきっかけは、学生時代に見ていたテレビ番組の影響だった。高校卒業後は農業大学校に進学し農業を学んだ。

「米や野菜が育てられているのは日常生活でも目にすることはあると思いますが、果樹の栽培はイメージできなかったので、全く知らない果樹にチャレンジしたいと思いました。」

株式会社ファームタケヤマでは1995年に果樹栽培を開始し、徐々に作付面積を広げてきた。当初は専任者がいなかったが、滋賀県立農業大学校で果樹を専政した藤原さんが入社して以降、果樹の作付面積は拡大し53aから130aへと広がった。株式会社ファームタケヤマのぶどうは環境こだわり農産物の認証を受けている。

藤原さんが就職した2007年にはすでに環境こだわり農業が定着しており、藤原さん自身は慣行農業の経験がない。

環境こだわり農業が当たり前になっている世代だ。

「最初はわからないことばっかりでした。自社だけで解決できない壁にあたったときは、仲間のぶどう農家の方に相談していました。今でも相互に相談しあう関係が県域で広がっています。」

環境こだわり農産物認定制度が始まった背景には、高度経済成長期の急速な工業化や生活様式の変化がある。今ほど環境に対する問題意識が高くない時代、生活排水や工業排水、農薬などを含んだ田んぼの濁水が流出するなどして、琵琶湖の水質は悪化を続けた。

1977年、大規模な淡水赤潮が発生し、大きな社会問題として認識されるようになった。これを契機に、滋賀県では全国に先駆け、琵琶湖をはじめとした環境保全への取組が始まり、その一つとして、環境保全型農業が普及した。

さらに、一層の環境保全型農業の推進や、食の安心・安全を求める消費者のニーズを受け、滋賀県では2001年に、化学合成農薬や化学肥料を通常の50%以下に減らし、水田からの濁水の流出防止など、琵琶湖や周辺の環境にやさしい技術で生産された農産物を、「環境こだわり農物産」として認証する制度がスタートした。

「ぶどうの木が元気に房を付けるのは樹齢30年までといわれています。その30年の間、毎年獲れる収量を均一化する様にしています。もっと多くの房を付けさせることもできますが、それでは翌年か翌々年には木の元気がなくなり収量が落ちてしまう。環境こだわり農業も同じことがいえるのかもしれません。未来を見据えた農業として大事だと思います。」

株式会社ファームタケヤマでは、認証制度がスタートした2001年から環境こだわり農業を実践しているが、低農薬で行う農業には様々な苦労がある。

基準を順守するためには、最も効果的な農薬の選定や使用するタイミングに細心の注意が必要だ。

「天候が急変すると休みの日でもぶどうのことが気になります。僕たちの仕事は、植物が持つポテンシャルを100%引き出してあげることです。今でこそ経験に基づく判断がある程度はできるようになったと思いますが、農業に正解はないですから、19年やって100点を取れたことはありません。よかれと思ってやったことが裏目に出たり…毎年一年生です。」

ぶどうの栽培には手がかかる。9月末、収穫後にお礼肥(れいごえ)を行う。お礼肥は翌年の成長を支える栄養源となり、その方法や量によって翌年の収量が変わってくる。10月・11月には土づくりを行う。ぶどうの木にとって一番いいのは、毛細血管のように細い根を数多く張ること。

そうすることで効率的に土壌から栄養を吸い上げることができる。ただ、根は樹木の成長と共に多くなっていく。そのため、根の先端付近を掘り起こし、先端を切り落とす。切り落とした箇所から細い根が伸びていく。

12月〜3月は、枝の剪定を行う。収量を一定にするための作業だ。枝を一本一本見定めて剪定していく。4月には新しい芽が生え出てくる。発芽した芽の大きさを揃えるために芽をかき、一枝に一房になるよう摘房(てきぼう)を行い、房を落とす。

5月はジベレリンという植物ホルモンを与える。種無しぶどうにするための工程で、ある品種では開花2週間前に処理を行う。ルーペでつぼみを観察し、タイミングを計るという。

6月は摘粒(てきりゅう)という作業が始まる。一房一房の状態を確認し、不要と判断した粒を落としていく。ぶどうは成長する過程で粒同士が干渉しあい、お互いに潰しあってしまう。株式会社ファームタケヤマが育てるぶどうは19,000房に及び、これを全て摘粒していく。7月に入ると専用の紙袋でぶどうを覆う作業が始まる。直射日光や害虫から果実を守り品質向上につながる。これも19,000房全てに行う。そして、8月〜9月は念願の収穫期だ。紙袋を開けるまで、その年の正解が分からない。

「自分の手を加えることで綺麗なぶどうに育つ。答えがないことに『もがくこと』が、ぶどう栽培の醍醐味ですね。」

農業が盛んな竜王町でも、高齢化・後継者不足が進んでいる。株式会社ファームタケヤマの作付面積が広がった一因も、高齢で後継がいない果樹園を引き継いでいったからだという。藤原さんは、「多くの若者が農業に携わってほしい。」と願う。母校の農業大学校の生徒の実習を受け入れるなど、後進の育成にも力を入れる。環境こだわり農産物認証制度が始まって24年、先人たちが蓄積した知見は脈々と受け継がれ、次世代に引き継がれている。

「目標は作付面積を広げ、ワイン用のぶどう栽培を広げて行くことです。自社だけでなく竜王町全体の農業が活性化するように一歩ずつ進めていきます。」

琵琶湖に面していない竜王町で、琵琶湖を含む周辺環境を守る農業に取り組む藤原さん。その姿は「農業を通して竜王のみどり豊かな自然を守り、田園文化の心を伝える」という株式会社ファームタケヤマの理念を体現している。ー農業に正解はないー藤原さんが挑む正解を見つけ出そうとする努力こそ唯一の正解ではないだろうか。